2023年1月31日

良い成果指標を定めるための4つのステップ

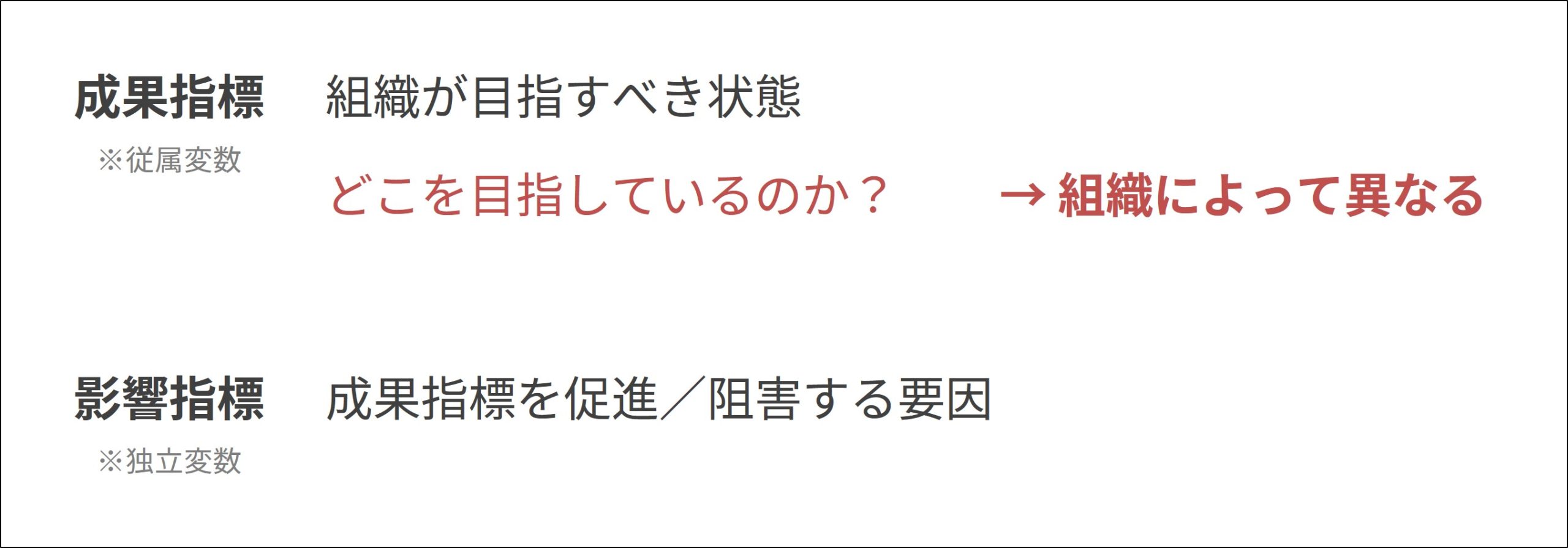

組織サーベイや社内データ分析を行う際には「成果指標」と「影響指標」を定める必要があります。「成果指標」とは、組織の目指すべき状態を表す指標です。「影響指標」とは、成果指標を促したり妨げたりする要因です。

※それぞれ「従属変数」「独立変数」という言い方もしますが、当社では「成果指標」「影響指標」と呼んでいます。

このコラムでは、成果指標と影響指標のうち、成果指標に注目し、その定め方について解説します。組織サーベイや社内データ分析では、成果指標を定めることが前提となります。しかし、内製した組織サーベイに成果指標が含まれていないケースや、過去のデータ分析の成果指標を尋ねても答えが返ってこないケースが少なからずありました。

成果指標とは、「どこを目指しているのか」に関する指標です。これがなければ対策の良し悪しを考えることができません。さらに、成果指標がないと、他にどのような指標を組織サーベイに入れるか、あるいはどのようなデータを分析に投入すればよいかを判断できなくなります。

「どの会社もこれさえ入れておけばOK」という万能な成果指標はありません。企業ごと、プロジェクトごとに、「今回の成果指標はこれだ」と定める必要があります。

1.成果指標を定める手順

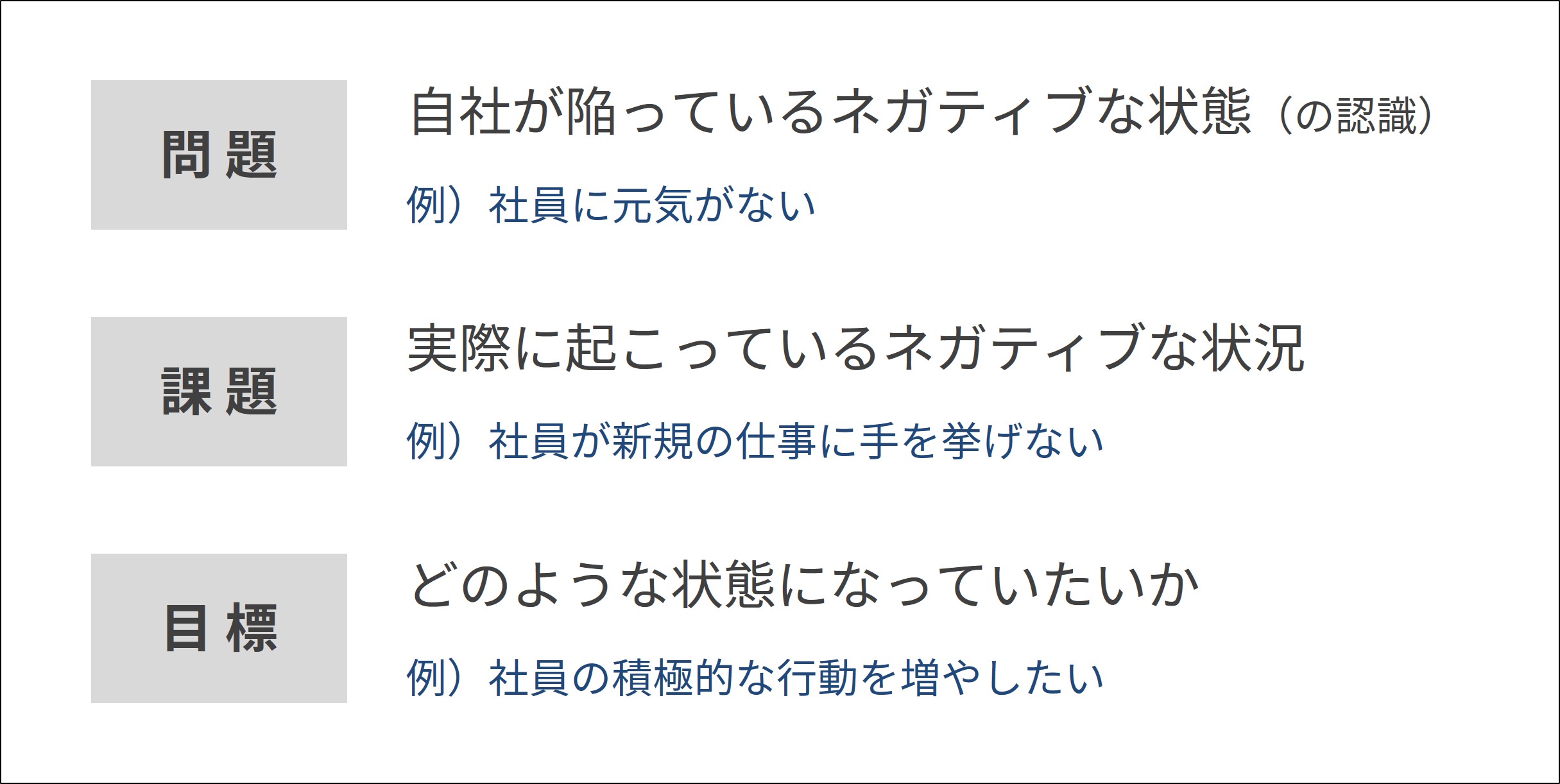

成果指標の策定にあたり、「問題」「課題」「目標」の3点を区別して整理することをおすすめします。

- 問題:自社が何かしらネガティブな状態に陥っているという認識のことです。例えば、「社員に元気がない」など、抽象的で曖昧なレベルにとどまります。

- 課題:会社で実際に起きているネガティブな現象のことです。例えば、「社員が新規の仕事に手を挙げない」といったように、具体性があります。

- 目標:社員や会社が「どのような状態になっていたいか」を指します。数値の改善といった定量的な目標も、理想像などの定性的な目標も考えられます。

現実には、ここまでシンプルに整理できるケースは少なく、様々な要素が複雑に絡み合っています。しかし、目の前の状況を問題、課題、目標に分けて整理しようとすることが、自社に合った成果指標を見出す一歩となります。

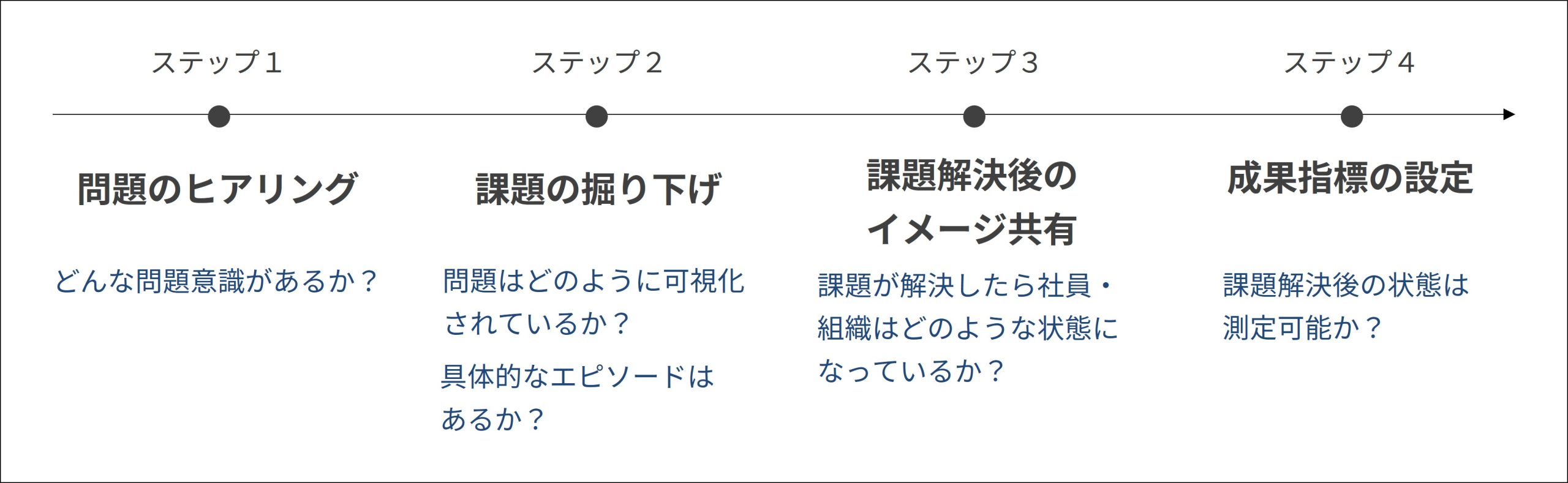

ここからは、当社がクライアント企業の成果指標の策定を支援する際に行う、4つのステップを紹介します。自社で成果指標を定める際にも参考になるかと思います。

ステップ1:問題のヒアリング

当社に依頼をいただいた段階では、「問題」を感じている状態というケースが多くあります。まずは、担当者がどのような問題意識を持っているのかをヒアリングします。

ステップ2:課題の掘り下げ

ステップ1でヒアリングした問題が、どのような形になって現れているかを尋ねます。例えば、「その問題は、職場でどのように表出していますか」「その問題の影響が最も出ているのは、どこですか」と尋ねます。

具体的なエピソードがあるかどうかも気にします。「評価の高い若手から辞めてしまう」という課題が出てきたとします。この時、「営業部のマネジャーが、期待していた2年目の若手が辞めてショックを受けている」など、エピソードが出てくることが重要です。本来は課題がないにもかかわらず、課題があると思い込んでいるケースが稀にあるからです。

特に、流行の概念が課題として出てきた場合には注意が必要です。そのまま調査を進めると、対策を実行する段階で頓挫したり、現場から反対にあったりしかねません。逆に、丁寧に掘り下げることで「当初は想定していなかったが、〇〇を測定するほうがいい」という判断に至ることもあります。

さらに、クライアントの担当者が、その課題を解決したいと本当に思っているのかも大切です。担当者が本気で課題を解決したいと思っていなければ、対策を講じる際の推進力を得られなくなります。

なかには、トップダウンで予算が確保されて、「とりあえず組織サーベイをしたい」「社内データ分析をしたい」と依頼をいただくケースもあります。こうしたケースでは思うような結果が出ないときに、「依頼した会社が悪かった」と外部に矛先が向けられることがあります。クライアントとパートナー双方にとって良い結果を導き出すためにも、問題のヒアリングと課題の掘り下げ、課題とエピソードの紐付けをきちんと実施しています。

ステップ3:課題解決後のイメージ共有

ステップ2で挙げた課題が解決した後の状態を言語化します。個人・集団・組織の次元で考えたり、心理・行動・風土・制度という視点から考えたりすると良いでしょう。

ステップ4:成果指標の設定

ここまでの段階を経て、ようやく成果指標を設定できます。ステップ3でイメージした課題解決後の個人・集団・組織の姿は、「こういう状態になっていたい」という目標を表しています。その中で測定できそうなもの(社内データ分析においては測定済のもの)を成果指標に選びます。

目標が多岐にわたると、成果指標の数も増えます。しかし、一つのプロジェクトであまりに多くの成果指標を設定すると、工数が膨れ上がったり、回答する社員の負担が増えたりしてしまいます。そこで、優先順位を付けて絞り込みます。課題の深刻さや目標達成の意義などを考慮し、2・3個程度に絞るとベターです。

なお、「エンゲージメントを高めたい」など、目標をベースにご依頼をいただくこともあります。その場合は、ステップ1に遡り、問題のヒアリングと課題の掘り下げを行うようにしています。

2.良い成果指標の5つの特徴

成果指標の定め方を説明しました。続いて、「良い成果指標」の特徴を説明していきます。

第一に、課題解決につながること。成果指標が高くなることで何らかの課題が解決するのであれば、組織にとって有益です。成果指標とは、人や組織の目指すべき状態であり、「よい状態」を意味していますが、ただ漫然と「よい状態」というだけでは途中で推進力を失います。どのような課題を解決する成果指標かを明確にしましょう。

第二に、経営者やマネジャーの価値観に合っていること。例えば、「組織へのロイヤリティが高いか」など、会社と社員の関係を重視する会社において、仕事と社員の関係を表すワークエンゲージメントを成果指標に置くと、ズレが生じます。

価値観と成果指標が一致していない状況はよく見かけます。例えば、「トレンドだから」「他社でも使っているから」という理由で成果指標を選ぶと、そうした状況が起きがちです。これを防ぐためには、「会社には〇〇という理念があるので、この指標が成果指標となる」と、根拠付けることが有効です。納得感が高まるだけでなく、根拠を資料に残しておけば、数年後に「なぜこれを成果指標にしたのか?」と疑問が生じても、設定の経緯が分かります。

第三に、ステークホルダーの合意が取れていること。ある成果指標を採用することに、関係者が賛同していますか。特に人事部内、現場のマネジャー、経営者の合意を取りましょう。担当者の思いで猪突猛進し、他のステークホルダーにとって必要と思えない成果指標を採用すると、後々「そもそもこの調査は必要だったのか」と追及されて、苦しい状態に陥る可能性もあります。

成果指標の暫定案ができた際には必ず関係者に共有しましょう。このステップに1~2週間かかることもありますが、後になって混乱が起きるよりはましです。

合意を得る段階を、「きっと大丈夫だと思う」「前にこう言っていた」など、雰囲気や推論で済ますのも危険です。過去の何気ない発言の一部をもって合意をとれたことにすると、思わぬ誤解が生じるかもしれません。成果指標を共有する場を設けて、合意をとっておきます。

経営層がプロジェクトメンバーに入っていない場合、経営層の合意をとる部分は人事担当者・責任者が担ったり、経営層向けのレクチャーなどを通して当社が支援したりします。いずれにしても、経営層を巻き込むことでプロジェクトの推進力を得られ、その後の対策もスムーズに進められます。

第四に、具体的に定義されていること。成果指標を「エンゲージメント」と設定したとします。これだけで終わらせてしまうと、人によってとらえ方が異なる可能性を排除できません。経営者は組織へのロイヤリティと定義し、現場のマネジャーは仕事に打ち込むことと定義しているかもしれません。

定義は、シンプルかつ核心を突いた内容にしましょう。定義に多くの要素を詰め込むと、測定が難しくなります。シンプルに定義して、指標名とセットで合意をとる必要があります。

第五に、共感を呼ぶ魅力があること。成果指標が、関係者の実現したい「目標」になっていることが重要です。プロジェクトを進めていくと、関係者の間で成果指標に対する向き合い方に温度差が生まれることがあります。ステークホルダーの多くが共感できる成果指標を目指しましょう。

成果指標は「目標」の一部です。きちんとした手順で成果指標を定め、測定と分析を行ったとしても、共感されていないと、その後の対策が本気で実行されません。成果指標ができた際には、関係者の反応をよく見ることが重要です。「納得しました」という程度ではなく、「是非これでやっていきたいです」という前向きな感情になるのが望ましいといえます。

3.ケーススタディ

最後に、成果指標の策定について当社が経験した事例を紹介します。それぞれの事例に当てはまっていないかを確認し、当てはまっている場合は対策を参考にしてください。

ケース1:依頼時に問題・課題・目標がない

依頼をいただいた段階で、問題・課題・目標のいずれも定まっていないケースです。実はありがちなケースで、例えば「予算が確保されて、実行することは決まっている」「実行の期限も決まっている」などと、組織サーベイや社内データ分析を実施することが前提となっているときに該当します。

このケースでは、とりあえず前進させるのではなく、時間をかけて問題・課題・目標を検討しましょう。開始時点では何も定まっていなくても、いざデータとして見えてくると「そうではない」「もう一回、分析をやり直してほしい」と、要望や不満が出てくることがあるからです。こうした事態を防ぎ、分析を建設的に進めるためにも、問題・課題・目標の設定は不可欠です。

ケース2:定義が統一されていない

関係者間で定義がばらばらになっているケースです。これも珍しくありません。このケースではまず、「定義がそろっていないこと」を可視化します。「○○さんは、このように定義しています」「しかし社長は、こう考えているようです」と、定義に齟齬がある状況を議論の俎上に上げるのです。

他にも、「決め方を決める」ことも有効です。最終的に「誰が・どのような手順で・どのような基準で成果指標を決めるか」を決めると、定義が多少ばらばらでも、最終決定にたどり着けます。

当社が支援するプロジェクトで、成果指標の定義に対する共通認識がないまま進みそうな場合、例えば、「次の打合せまでに決めておいてください」「決まったら次の段階に行きましょう」と、クライアントに「決まってから」と待ったとかけます。

さらに、成果指標の定義を検討するプロセスでは、社員や役員の価値観が見えるという派生的な効果があります。関係者の価値観が分かると、「〇〇さんはこういうことが嫌なんだな」「こういう会社をつくっていきたいのか」と、誰にどのような配慮をすればよいのかが分かります。

ケース3:成果指標を変更しようとする

組織サーベイの実施や社内データ分析が始まってから、成果指標を変えようとするケースがあります。例えば、人事の担当者が社内での報告を前に「これを成果指標にしたほうが社内で理解されやすい」と変えようとする場合です。

成果指標について合意を取ったにもかかわらず、途中で変えると、他の関係者が「あれ?こんな調査だっただろうか」と混乱してしまいます。他の関係者にとっては目標が変わるわけですから、その後の調整コストはなかなかのものです。

例えば、社員のモチベーションを調査していたのに、「最近『エンゲージメント』が流行っているから、呼び変えよう」などとなるとリスキーです。よかれと思って変更しても、余計な調整コストを生んでしまいます。成果指標を変えたいときは、プロジェクトの途中ではなく、一度完結させ、翌年などに変更すると良いでしょう。

執筆者

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)や『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。