2022年5月31日

統制とは何か

本コラムでは「統制」という考え方を解説します。まずは「統制」についてイメージを持っていただくため、2つの例を挙げてみます。

本コラムでは「統制」という考え方を解説します。まずは「統制」についてイメージを持っていただくため、2つの例を挙げてみます。

第1に、友人や親族に豚肉を使った料理をふるまうことになりました。いくつか異なる種類の料理を試作・試食して、よりおいしいと感じた料理をふるまおうと考えたとします。

このとき、食材の違いや特定の味付けではなく、料理全体の味で評価・比較したい場合には、どうすればよいでしょうか。豚肉の産地は同じものにする、使う砂糖の量を同じにするなどの対応を取ることで、料理全体の味で比較ができるかもしれません。

第2に、今年度新たに導入した新入社員用の研修プログラムについて、その効果が確認できたと会議で報告する場面を想像してみましょう。

新人研修に関わるチームでは、研修後に提出した課題の出来が昨年よりも良かったことを報告し、研修には効果があると報告しました。しかし、上司から「今年度の新入社員が優秀だったからでは?」というコメントが来たとき、どうすればよいでしょう。

例えば、両年度の新入社員が入社前に提出した適性検査を参考に、成績が同程度の人同士を数名ピックアップしたうえで、両者の事後課題の出来を比べるといった対応ができるかもしれません。

このように、影響していることが予測される要因の効果を、同程度にそろえる処理を「統制」(control)と呼びます。学術的な表現を用いると、統制とは、注目する要因ではない要因の効果、いわば注目する「以外の」要因から生じる効果を一定なものとする処理(大浦, 2013)を指します。

統制を行うことが重要である理由

統制を行うべき主な理由は、統制を行わずに実施した調査では、影響指標の効果を読み違える危険があるからです。影響指標から成果指標への効果が、統制を実施したかどうかにより大きく変わる場合があるのです。

例えば、コロナ禍に際して全ての業務をテレワークに移行した企業が、併せて導入したオンラインサービスによって、エンゲージメントが維持されているのかを調査する状況を考えてみましょう。

ここでは、オンラインサービスの利用頻度が多いほど、エンゲージメントが高まるという結果が得られました。しかし、他にも、テレワークという働き方自体への満足度(以降、「テレワーク満足度」とします)もエンゲージメントに影響があるかもしれません。

さらには、オンラインサービスを頻繁に利用する人からは、「オフィスで予定を抑えるより交流しやすい」「オフィスワークよりも仕事がはかどる」といった声が聞かれました。このことから、オンラインサービスの利用頻度と、テレワークの満足度にも関連があると推測されます。

つまり、エンゲージメントが高いことは、オンラインサービスの利用頻度が高いからなのか、テレワーク満足感が高いからなのか、その原因がわからない状態にあるのです。

そうすると、最初に示された「オンラインサービスの利用頻度が多いほど、エンゲージメントが高まる」という結果から、オンラインサービスの利用が有効であると判断することが難しくなってきます。

このような場合、オンラインサービス活用がエンゲージメントに与える効果を精緻にとらえるためには、テレワーク満足度の効果を統制する必要があります。

影響指標・成果指標・統制する要因の関係性を表す3つのケース

上記の例をさらに細かく見ていくと、影響指標としてのオンラインサービスと統制したい要因であるテレワーク満足度が、成果指標との間に生じうる関係性として、次の3つのケースが想定されます。

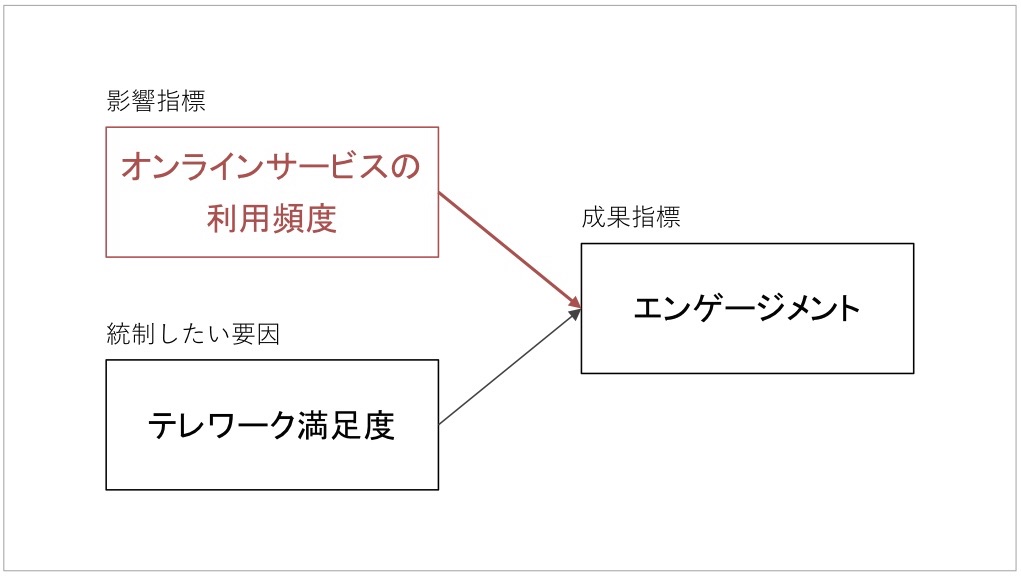

(1) 統制したい要因と影響指標の双方から直接的な効果がある場合

第一に、テレワーク満足度がエンゲージメントを変化させることを考慮しても、オンラインサービスを導入したことで一定のエンゲージメントを保つことができているという結果が得られるケースです[1]。この場合、オンラインサービスの利用を継続することが望ましいという判断が得られるでしょう(図1)。

図1 統制する要因と影響指標から効果がある場合

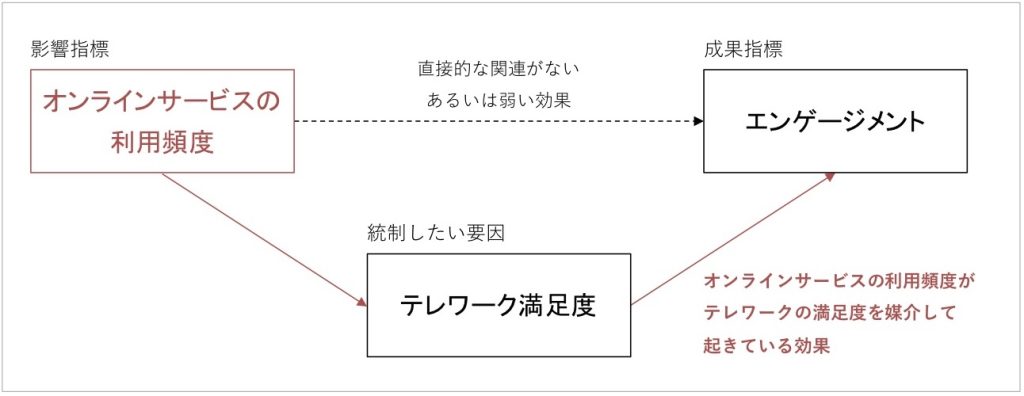

(2)影響指標から統制する要因を介した間接的な効果がある場合

第二に、オンラインサービスの利用頻度がエンゲージメントへ直接的に影響するのではなく、テレワーク満足度を高めることで間接的に影響を及ぼす、という結果が得られるケースです[2][3]。

例えば、オンラインサービスを利用するほど、(利用しない時に比べて)ちょっとした相談がしやすくなったと感じるためにテレワーク満足度が高まり、エンゲージメントを高まったという状況が想像されます。このようなケースは、(1)と同様に、オンラインサービスの利用が有効であるといえるでしょう。

図2 統制する要因が影響要因による効果を媒介している場合

ただし、エンゲージメントをより直接的に高めているのはテレワーク満足度であるともいえるため、テレワーク満足度を高めることのできる別の施策(例えば、フレックス制度との併用により仕事の自由度を高めるなど)を検討しても良いかもしれません。

上記のように、影響指標が間接的に成果指標に影響を与えているケースは少なくありませんが、統制する要因を考慮していなかった場合には、結果として検出できません。

(3) 統制する要因が引き起こす”見かけ上の効果”がある場合

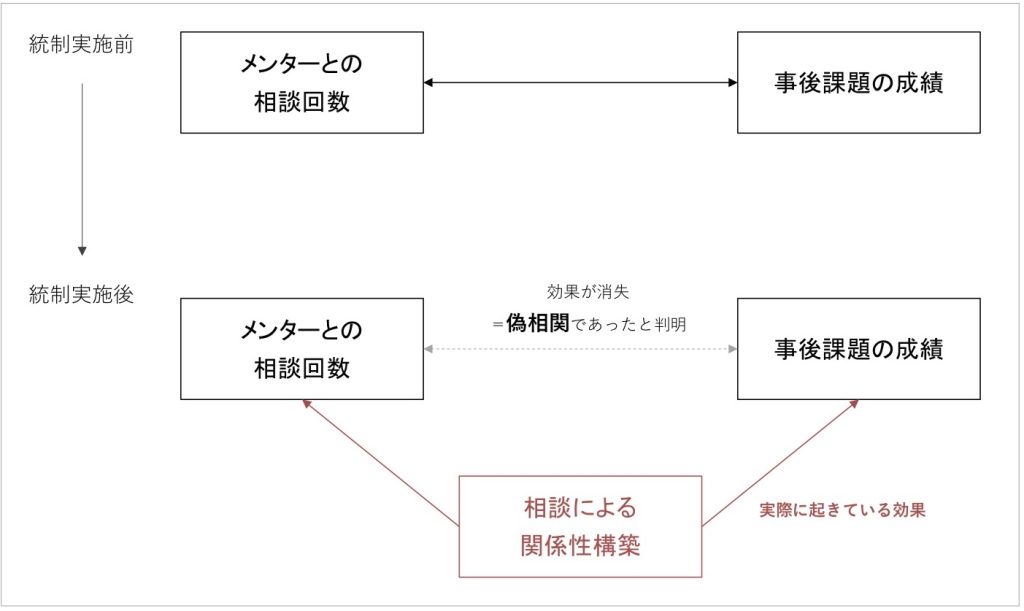

第三のケースは、上記2つの場合とは性質が異なり、統制を実施しなかった場合には、実際には影響指標から成果指標への効果が存在しないにもかかわらず、関連があるような結果が得られてしまうという危険なケースです。ここでは別の例を挙げましょう。

新入社員に実施した研修の効果を測るにあたり、メンター役の社員と相談を行うほど研修の効果も上がると予測し、成果指標として研修の事後課題、影響指標としてメンターとの相談回数を測定したとします。

その際、メンターとどのような相談を行っていたのか、相談内容の効果も確認したいと考えました。そして、新入社員に了承を取ったうえで、相談時にはメモを取ること、そのメモを研修終了時に提出することを求めました。

さて、まず成果指標と影響指標の関係を見てみたところ、メンターとの相談回数が多いほど、事後課題の成績が良いことがわかりました。

ただ、相談時のメモも併せて確認してみたところ、メンターの相談回数の多い新入社員の中でも、メモの内容にばらつきがあることが確認されました。

詳しく見てみると、雑談も交えて相談できるほどメンターと親しくなった新入社員が、メンターのアドバイスを深く理解していることを示すメモの内容が充実し、相談しやすいと感じたことで相談回数も上がっていたと分かりました。

そのことを踏まえて再度分析を行った結果、実際にはメンターとの相談回数は直接的に事後成績に影響せず、相談による「関係性構築」が、相談回数と事後課題に影響していました(図3)。

図3 統制による偽相関の判明後に分かった実際の関係

実際には相互に関連がないけれど、両者に影響する別の要因によって、いわば見かけ上で効果があるように見える関係性は偽相関と呼ばれています(大浦, 2013)。

日常生活の中でも偽相関の疑いがある要因は案外多いのですが、(2)のケースと同様に、結果として検出するには、統制する要因の設定が必要です。

もし偽相関であると検出できなかった場合、それ自体には効果の薄い「相談回数」を増やすためだけの施策を講じてしまう、あるいは、促進するべき「関係性構築」には施策を講じることができないでしょう。

このように、統制を実施しているかどうかは、影響指標の効果の解釈、さらには組織サーベイを踏まえた施策の検討にも影響が出てきます。組織サーベイを実施する際に、統制を行うことの意義は非常に大きいといえます。

統制を実施するための方法

ここまで見てきたように、統制したい要因を仮定したのち、その要因を測定するための指標を(影響指標とは別に)用意することで統制を行う方法が、組織サーベイでは多く用いられます。

このように、統制したい要因に関する指標のデータを測定し、統計解析の計算処理で統制を行う方法を「統計的統制」と呼びます。

また、その方法とは別に、前提条件を変更することによっても、統制を実施することは可能です。冒頭の料理の例では、使う食材や調味料を統一することにより、統制を実施していました。

このように、測定時の具体的な手続きによって統制を行う方法を「直接的統制」と呼び、心理学的な実験において多く用いられています。成果指標に発達段階が影響すると予想された場合に、初めから参加者を一定の年齢層に限定するといった具合です。

しかし、経営組織においては、前提条件の変更による統制が容易ではない場合が多いため、統計的統制が多く行われています。本コラムの後半では、多くの組織サーベイで関連が予想されるような「統制すると良い要因」についても例示しているため、ご参照ください。

統計的な方法論の解説

ここからは、統計的統制についての数理的な解説に入りましょう。なお、統計的統制の中にも、採用する分析方法によっていくつかの種類がありますので、利用頻度が高いと考えられる方法について紹介していきます。

再びエンゲージメントの例に立ち返ります。影響指標としてオンラインサービスのログイン回数、統制する要因であるテレワーク満足度と成果指標としてエンゲージメントについて、組織サーベイで測定したとします。

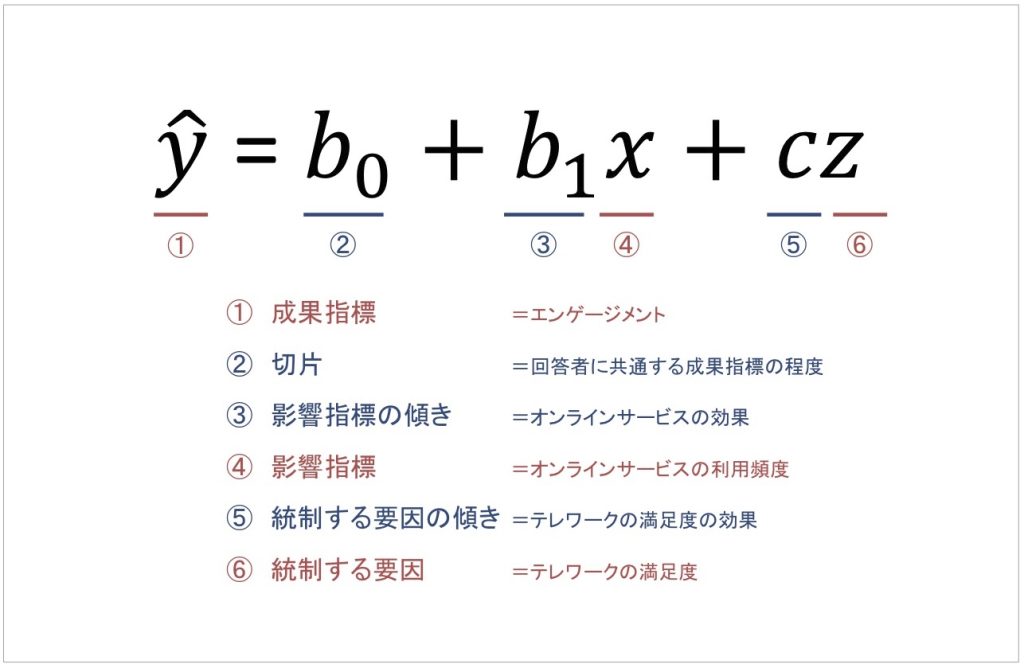

それでは、影響指標から成果指標への効果の有無を統計的に検証する際に用いられる、以下の数式をご覧ください(大浦, 2013)。

図4 重回帰分析の回帰式

まず数式全体の意味ですが、成果指標(y^;例ではエンゲージメント)が、影響指標(x;例ではオンラインサービスのログイン回数)、統制する要因(z;例ではテレワーク満足度)によって予測されることを仮定しています。

より細かくは、傾きb1 が影響指標から成果指標への効果、傾きcが統制する要因から成果指標への効果を表しています。右辺の切片b0が2つの指標の影響を取り除いた時の変数y^の値、つまり回答者に共通する成果指標の程度を表しています。

このように表現される数式を用いて実施される分析は、「重回帰分析」と呼ばれます。重回帰分析の性質を利用して、要因の効果を統制します[4]。

重回帰分析を用いることで、統制が実施できる理由について、数理的な背景をご紹介します。

重回帰分析では、影響指標の傾b1 (回帰係数とも呼ばれます)が「0」ではないか、すなわち、統計的に意味のある効果を持っているかについて検証を行うことができます。大まかな手続きは、以下の通りです。

- 上記の数式の右辺全体によって、左辺の成果指標 を予測できる割合(決定係数が統計的に有意か)を確認

- 上記の数式の右辺を構成する各々の要素から成果指標y^を予測できる割合(各項の傾きあるいは回帰係数が統計的に有意か)を確認

このうち、手続き2. を行う段階で、1つの項から成果指標y^を予測される割合については、その他の項の影響を差し引いた効果を算出することができます。

統制する要因(z)からの効果があるという前提で、さらに影響指標(xの傾きb1)の効果が統計的に意味をもつかどうかを確認することができるのです。前述の「効果の割引」のように、統制する要因・テレワーク満足度が成果指標・エンゲージメントに効果がある一方で、影響指標・オンラインサービスの効果がないといった結果などは、この分析過程で判明します[5]。

統制すると良い要因の例

特に組織サーベイにおいて、統制することが望ましいと考えられる2つの要因について紹介していきます。

時間的な先行事例

想定している成果指標に対して、時間的に先行し、かつ完結している要因からの影響がある可能性が考えられます。代表的なものでは、組織やチーム(あるいは個人)の、これまでの「経験」という要因が挙げられます。

例えば、今年度の業務上のパフォーマンスの高さを成果指標、その影響指標として、個々の従業員のワークエンゲージメントの効果を検証したいとします。このとき、過去に似たようなタスクに従事した際に得た知識やノウハウを得ていることが、現在のエンゲージメントの高さとは別に、パフォーマンスに影響を与えている可能性は高いと考えられます。

このような場合、調査に際して、いったん習熟期間を設けることで経験値を均一にしたり、同じような体験した人たちだけを集めてきたりするといった直接的統制は難しいため、「経験」を示すのに妥当と考えられる指標(勤務年数や職務経歴など)を用いた統制的統制を実施します。

時間的に先行する指標として、他にも、過去の成果指標を統制することも重要です。これは、影響指標と成果指標の関係として、成果指標が逆に影響指標を高めている可能性を排除するためです[6]。

先の例である、オンラインサービスの利用頻度とエンゲージメントの関連についても、もともとエンゲージメントが高い人であれば、その意欲を維持しようと、積極的にオンラインサービスを利用するといったこともないとは限りません。

この可能性を排除するには、事前の成果指標がどの程度であり、その影響を考慮したうえで(=統制したうえで)、事後の成果指標に対する影響指標の効果を検証する必要があります[7]。

回答者の個人的な属性

組織サーベイ実施側の当該の関心とは異なる、回答者が独自に持つ特徴についても、成果指標に少なからぬ影響を与えることが想定されます。例えば、性別や性格などを含む個人差などが挙げられます。

他にも、心理学的な概念で、ある行動を自分がうまく取れるかに関する主観的な個人差である「自己効力感」は、創造性(Houghton & DiLiello, 2010)やストレス耐性(Jerusalem & Schwarzer, 1992)といった様々な指標と関連があることが、先行研究から指摘されています。

自己効力感をはじめ、組織サーベイでの関心とは異なるものの、検討する成果指標および影響指標と関連する可能性がある要因は少なくありません。「統制を行うことが重要である理由」の項で紹介した事態を防ぐためにも、個人的な属性による影響については、事前に予測し検討すると良いでしょう。

回答者の個人的な属性についても、上記「経験」の例と同様の理由で直接的統制が難しいと言えます。そのため、回答者から情報を得ることで、統計的統制を実施する必要があります。

統制を実施する際の注意点

やみくもに統制する要因を設定・測定しないこと

ここまで見てきたように、統制は、組織サーベイ等において、影響指標から成果指標への効果を精査する際に重要な考え方です。しかし、だからといって、想像しうる全ての要因を統制したいがために、多くの質問項目を盛り込むことは控えるべきです。

理由は大きく分けて2つあります。1つ目は、回答者の負荷が増すためです。アンケートは原則、回答者の協力によって成り立っています。極力回答にかかる負荷を下げなければなりません。

回答に負荷がかかることは、例えば、後半の回答を「疲れたから適当に済ませてしまおう」といった、調査実施側にとっても望まない結果を生むことにもなりかねません。

理由の2つ目は、統計的な分析の結果に影響する可能性があるためです。特に重要なのが、「多重共線性(multicollinearity)」が生じる危険性です[8]。

多重共線性とは、上述の重回帰分析を用いる際に注意するべき現象で、影響指標として設定した要因同士に強い関連あると、成果指標への効果の計算に支障がでることです。

せっかく影響指標の効果を精査する目的で測定した要因によって、逆に不正確な結果を導くことになりかねません。そもそも、影響指標との相関が高いということは、概念的にもよく似ている可能性が高いので、いずれかを「影響指標」と設定し、他の変数については測定しない、あるいは分析時に除外することが必要です。

以上2つの理由を踏まえ、統制を実施する際には、影響指標や想定する仮説との関連をよく検討したうえで、「強く影響する」と予測される指標を測定することが望ましいと言えます。

プライバシー・ダイバーシティの観点

統計的統制を行う場合には項目を設けさえすればいいため、「影響しているかもしれないから」という安易な理由でも、組織サーベイには組み込めてしまいます。

「知られたくない」と思う回答者の心理(「回答は任意です」と事前に告知するべき)や、セクシャルマイノリティ―等への回答方法の配慮(自由記述式による回答形式や「答えたくない」という選択肢を設けるなど)をはじめ、回答者にとって負担がかかる可能性がある項目については、その測定の必要性を十分に検討しましょう。

例えば、先行研究において影響指標や成果指標に性差が確認されている場合には、統制を行ったうえで結果に違いがないかを確認することが重要ですし、サーベイ後も性差を考慮して施策を分ける必要もあるかもしれません。

組織サーベイ全般に共通することともいえますが、統制するべき要因の設定に関しても、結果における重要度と回答者のプライバシー・ダイバーシティへの配慮を対比しつつ、測定をするかどうか十分に検討することが望ましいでしょう。

参考文献

- Houghton, J.D. and DiLiello, T.C. (2010), Leadership development: the key to unlocking individual creativity in organizations, Leadership & Organization Development Journal, 31, 230-245.

- 大浦 宏邦 (2013). セミナー 2 統制変数の利用と注意事項 コンピュータ & エデュケーション, 34, 32-37.

- 吉田 寿夫・村井 潤一郎. (2021). 心理学的研究における重回帰分析の適用に関わる諸問題. 心理学研究, 92(3), 178-187.

脚注

[1] 複数の影響指標が存在するとき、ある影響指標から成果指標への効果が、別の影響指標からの効果が存在することによって低下することがあります。これを、効果の割引が起きると表現することがあります。

[2] このような状況を統計学的には、「ある影響指標が、別の影響指標に影響を及ぼし、その別の影響指標が成果指標に影響する効果」として媒介効果と呼びます。なお、媒介効果があるときは、統制する変数を分析に投入することで、当初の影響要因と成果指標の間に見られた直接の関連は消失して見えるため、分析時には注意が必要です。

[3] 統制を実施する際には(特に統計的な分析結果を読み違えないためにも)、(1)のケースに加えて、媒介効果の存在を併せて検討してみることが必要です(吉田・村井, 2021)。

[5] 統制変数は1つに限らず複数用いることができます(影響指標も同様です)。

[6] このように、当初想定している影響指標と成果指標の関係が逆転している可能性を、因果関係が逆であるということから、逆因果と呼ぶことがあります(大浦, 2013)

[7] なお、統計学的な分析手続きはあくまでも影響指標から成果指標への効果を数量的に示すものです。そのため、因果関係を示したいという目的に対しては、事前に想定した仮説や問題意識、ならびに先行事例の整理が重要であることが指摘されています(吉田・村井, 2021)。

[8] 多重共線性に関するより詳しい説明については、回帰分析に関する当社のコラムを合わせて参照してください。

執筆者

黒住 嶺

株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー。学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。